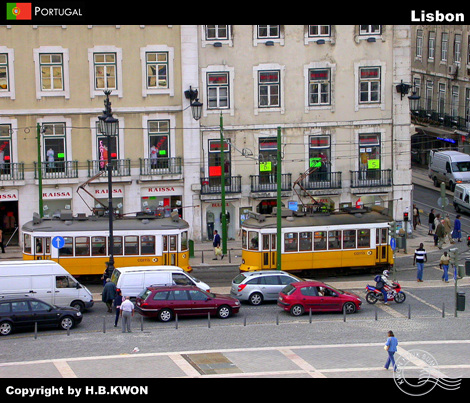

트램(tram)은 우리 나라에서는 영화 세트장이나 찾아가야 겨우 볼 수 있는 낯선 교통수단이지만, 유럽에서는 평범한 대중교통에 지나지 않는다. 그래도 가끔은 트램에서만 느껴지는 여행의 묘미가 있다. 특히 리스본에서라면 트램은 훌륭한 여행 안내자가 된다. 비록 비좁은 공간과, 느린 속도에 짜증이 날지언정, 시내 전역을 거미줄처럼 연결하는 트램은 버스나 지하철보다 편리하다.

◆ 28번 트램 하나면 '리스본 투어도 O.K!'

#12, #15, #18, #25, #28 등 총 5개의 트램 노선이 있다. 그 중 28번 트램은 리스본의 유명한 명소 곳곳을 연결하고 있어, 일일투어 교통 수단으로는 최고의 선택이다.

내부 구조도 외관과 크게 다르지 않다. 바실리카 표준형 3랑식 구조에, 나이브와 아일을 구분하는 아케이드는 ‘균형미’를 최우선으로 삼던 초기 르네상스 건축 양식을 고스란히 답습하고 있다. 다만 회랑과 일부 장식물들에서 고딕 양식과 같은 건축적인 변형이 느껴 진다.

오르간을 올려 놓을 만한 2층 갤러리가 없어서인지 오르간은 제단 뒷 쪽에 자리하고 있었다. 오르간이야 이 보다 훨씬 화려하고 웅장한 것도 많이 봐왔기에 별다른 감흥이 없었지만, 때마침 흘러나오는 반주는 잠시 걸음을 멈추게 만들었다.

850여년에 달하는 성당의 수명만큼은 아니어도, 저 오르간 역시 최소한 기백년은 저 자리를 지켰을 것이다. 그러나 파이프를 통해 흘러나오는 선율은 녹슨 파열음도 아니고, 그 옛날의 영광을 자랑하는 오만함도 아니다. 그것은 이 곳을 찾은 이들에게 들려주는 따뜻한 ‘배려’이며 ‘감사의 인사’였다. 덕분에 잠시 자리에 앉아 연주를 듣는 것만으로 가슴 따뜻한 감동을 느낄 수 있었다.

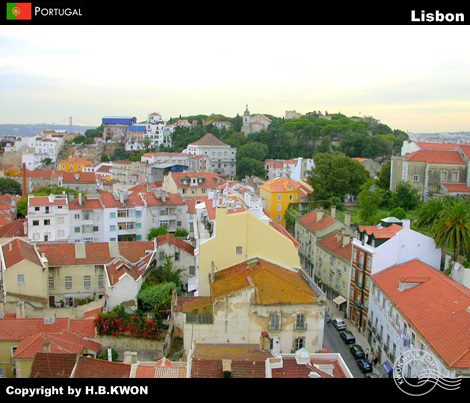

다시 28번 트램에 올라 성 조르제성(Castelo de Sao Jorge)으로 향한다. 6세기 로마인을 시작으로, 서고트족, 무어인에 의해 차례로 정복된 조르제성은 과거의 영광-한때 무어인 왕실이 거주했다고 한다-은 어디로 갔는지, 지금은 말라 버린 해자(垓子) 넘어 무미건조한 모습으로 자리를 지키고 있었다. 그나마 다행인 건 성벽에서 바라본 리스본 시가지만큼은 무척이나 활기차고 아름답다는 사실이다.

기다란 성벽을 따라 걸으며 리스본을 감상한다. 리스본 시내를 관통하는 테조강은 물론이고, 아침까지만 해도 내가 머물고 있던 로씨오 광장도 시야에 잡힌다. 그리고 잠시 뒤면 직접 찾아갈 산타 엥그라시아(Santa Engracia) 성당도 작지만 하얗게 빛나고 있다. 정말이지 조르제성에서 바라보는 리스본 시가지는 무척이나 평화로운 모습이다.

◆ 포르투갈 타일 예술의 '정수'

성 비센트 드 포라(Seo Vicente de Fora) 수도원으로, 무어인을 상대로 싸워 전사한 포르투갈과 북유럽 십자군 병사들이 묻혀 있는 곳이다. 28번 트램은 조르제성과 성 비센트 수도원을 곧장 연결한다. 물론 역에서 내려 약 5분 정도 골목길을 걸어 올라서야 한다는 가정 하에 말이다.

1755년의 대지진으로 쿠폴라와 지붕 모두 무너져 무려 100년이 지난 1855년이 되어서야 현재의 모습으로 복원된 비센트 수도원은 정면이 10여개의 파사드로 장식돼, 로마 시대의 고전적인 바실리카를 연상시킨다. 내부에는 8각형의 드럼 위에 얹혀진 쿠폴라의 채광창을 통해 들어오는 빛이 경건하고 신비로운 분위기를 자아낸다.

사실 본당의 모습만으로는 그저 그런 느낌이다. 그러나 본당 우측에 자리한 별관의 전시관들(유료)은 뭔가 특별한 느낌을 주기에 충분했다. 사각형의 안뜰을 안고 있는 별관에는 오래된 유화와 18세기 타일 벽화로 채워진 많은 방들이 있었는데, 그 중 가장 눈길을 끈 방은 전래동화를 소재로 한 타일 벽화들이 전시된 방이다. 정교하게 이야기를 새겨 놓은 타일 벽화는 비록 단색이지만, 화려한 색채의 유화만큼이나 빛을 발했다.

타일 벽화들로 가득한 방들을 지나 지붕에 오른다. 이 곳에서 보는 리스본은 방금 전 조르제성의 그것과는 또 다른 느낌이다. 테조강도 산타 엥그라시아 성당도 손을 뻗으면 닿을 것처럼 가깝다. 왠지 저 아래에서 대화를 나누는 이들의 목소리가 들릴 것만 같아 자꾸만 쳐다보게 된다.

사실 건축적인 면에서는 특별히 두드러진 부분이 없다. 비쟌틴 건축의 영향을 받은 대부분의 바로크 양식 무덤 건물과 마찬가지로 그리스 십자가(Greek Cross), 펜던티브 돔(Pendentive dome), 8각형의 드럼 등 익숙한 소재들과 그 변형들뿐이다.

이 곳에 매장된 이들도 사실 우리에겐 낯선 이들이다. 19세기 포르투갈 문학의 선구자로 추앙 받는 알메이다 가렛(Almeida Garrett)이나 포르투갈 최고의 파두 가수인 아말리아 로드리게스(Amalia Rodrigues)의 무덤이라는 설명문은 낯설다 못해 당황스럽기까지 하다. 그나마 귀에 익은 바스코 다 가마(Vasco da Gama), 대항해자 엔리케(Henry the Navigator), 그리고 브라질을 발견한 페드로 알바레스 카브랄(Pedro Álvares Cabral) 제독의 무덤은 비어 있는 기념비일 뿐이다.

조금은 실망스러운 기분으로 비센트 수도원을 지나 다시 트램 정류장으로 내려온다. 제법 걸어야 하는 구석진 곳에 위치해서인지 자리에 여유가 있다. 여행 안내소에서 얻은 트램 지도를 펼쳐 들고, 어쩌면 이 날의 마지막 목적지가 될 바실리카 다 에스트렐라(Basilica da Estrela)의 위치를 살핀다.

트램은 미로 같은 알파마(Alfama) 지구를 돌아, 테조강이 보이는 도시 남서쪽으로 미끄러져 내려간다. 확 트인 시야 탓에 트램도 더 빨리 달리는 기분이다. 이렇게 몇 분 지나지 않아 트램은 목적지인 바실리카 다 에스트렐라에 도착했다.

화려한 장식의 종탑과 제법 멋을 낸 쿠폴라가 인상적인 이 성당은 내부와 외부 모두 수많은 조각들로 빼곡히 채워져 있었다. 특히 붉은색과 검은색 대리석으로 꾸며진 성당 내부는 쿠폴라를 통해 들어오는 빛과 아케이드에 설치된 백열등 불빛을 받아 무척 인상적인 장면을 연출하고 있었다.

잠시 의자에 앉아 구석 구석을 살펴보는데, 갑자기 예복을 갖춘 한 무더기의 사람들이 몰려 들어온다. 결혼식인가 싶어 신랑, 신부를 찾는데, 결혼식은 아닌 모양이다. 사람들로 북적대는 게 싫어 성당 바로 옆에 위치한 에스트렐라 정원으로 자리를 옮긴다.

깔끔한 자갈길로 마감해 놓은 이 정원은 근사한 아열대 나무들과 작지만 귀여운 연못이 어우러져 여유를 즐기기에 안성맞춤이다. 마침 저녁 시간이라 그런지 사람도 많지 않아 한가로이 산책을 즐긴다. 보기보다는 제법 넓다. 20여분 가까이 걸었는데도 여전히 주위는 나무들로 가득하다.

이쯤에서 하루를 정리하고자 다시 트램 정류장으로 향한다. 방금 전까지 파랗던 하늘이 어느새 조금씩 붉게 물들고 있었다. 아쉽게도 붉은 저녁놀을 볼 수는 없었지만, 그래도 포르투갈에서 처음 보는 저녁놀이라 잠시 하늘을 바라본다. 하늘이 점차 검은색으로 바뀔 때쯤 마침 정류장에 들어선 트램에 올라선다. <혁>

'포르투갈(Portugal)' 카테고리의 다른 글

| 포르투갈 여행 ④ 육지가 끝나고 바다가 시작되는 곳 '로카' (0) | 2009.08.05 |

|---|---|

| 포르투갈 여행 ③ 신이 내린 선물 '신뜨라' (4) | 2009.08.03 |

| 포르투갈 여행 ① 새로운 발견의 시대를 여는 '리스본' (0) | 2009.08.03 |