포르투갈을 소개하는 자리라면 언제나 빠지지 않고 등장하는 곳이 바로 ‘신트라(Sintra)’다. 장담컨대 강렬한 색채와 기괴한 조각상으로 가득찬 사진을 한 번이라도 보게 된다면, 도저히 가지 않고는 참을 수 없게 된다.

신트라행 기차를 타기 위해 로씨오 기차역으로 향하는 순간, 벌써부터 마음이 설레기 시작한다. 사실 포르투갈을 오게 된 결정적 이유가 바로 ‘신트라’였기 때문이다. 사진에서 본 신트라는 마치 ‘천공의 섬 라퓨타’가 지상에 내려 온 듯한 느낌이었다.

신트라행 기차는 주스 한 잔을 채 마시기도 전에 플랫폼에 들어섰다. 서둘러 간식 거리로 삼을 만한 빵 몇 개를 집어 들고 기차에 올라선다. 아직 이른 시간이라 그런지 승객은 그다지 많지 않았다. 여유롭게 두 자리를 차지하고 앉아 창 밖 풍경을 바라본다.

40여분쯤 지났을까? 드디어 신뜨라에 도착했다. 신트라를 찾은 이유는 포르투갈 안내 책자마다 실려 있던 ‘페나 궁전(Palacio Ncional da Pena)’을 보기 위함이었지만, 아침 일찍 출발한 덕분에 잠시 ‘신트라 궁전(Palacio Nacional de Sintra)’을 들러도 괜찮을 시간이다.

기차역 여행안내소에서 받은 신뜨라 지도에는 ‘신뜨라 궁전’이 바로 코앞처럼 그려져 있었지만, 막상 걸어보니 성인 남자 기준으로 10분은 족히 걸어야 되는 거리였다. 그래도 하얀색 고깔모자로 덮어 쓴 듯한 이 건물에 조금씩 가까워진다는 생각에 전혀 멀게 느껴지지 않았다.

궁전 앞 광장에서 바라 본 신뜨라 궁전은 사실 너무도 평범해서 ‘과연 제대로 온 것인지’ 의구심마저 들었다. 그도 그럴 것이 그 흔한 분수나 정원도 보이지 않고, 황금빛 조각상도, 근위병도, 심지어는 의례 만나게 되는 단체 관광객조차 보이지 않는다. 나중에 안 사실이지만 현재 이 곳은 다양한 콘서트나 연극을 상연하는 극장으로 종종 운영된다고 한다.

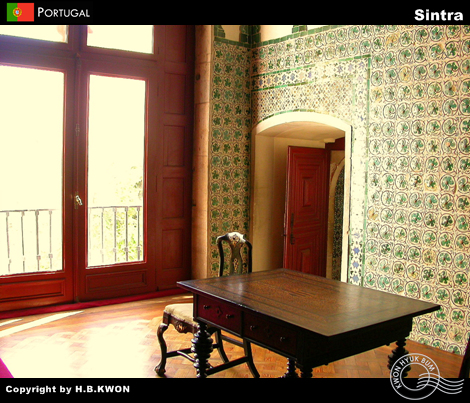

너무 검소한 외관과는 달리 내부는 제법 화려하다. 네잎클로버, 비둘기 등 자연을 담은 타일들이 건물 내부를 휘감고 있으며, 방마다 놓여진 붉은 빛 카페트는 수백년간 자리를 지키느라 이제는 색이 바랬지만 여전히 품격이 묻어난다.

◆ 신트라 궁전 특별전 ‘다빈치 발명품’

정해진 노선을 따라 하나씩 지나치다가 마침 이 곳에서 전시중인 ‘레오나르도 다빈치의 발명품’ 전시장에 들렀다. 가장 먼저 눈길을 끄는 건 현대 헬리콥터의 모태가 된 ‘프로펠러(propeller)’와 비행기 혹은 글라이더를 형상화한 듯한 ‘날으는 날개(Flying Wings)’다. 물론 이 시대의 헬리콥터나 비행기와는 비교가 안될 정도로 단순하지만, 적어도 500여년 전에 그 기초를 고안해 냈다는 사실은 놀랍지 않을 수 없다.

이 밖에도 그의 스케치를 직접 형상화한 다수의 작품들이 전시장을 가득 채우고 있었다. 자가용(Synthetic Car), 페달이 있는 보트(Peddle Boat), 크레인(Tower Crane) 등 지금은 우리가 아무렇지도 않게 생각하는 것들이 15세기의 한 장인에 의해 일찌감치 고안됐다는 사실에 나도 모르게 박수가 나온다.

다빈치의 전시장을 지나 안내선이 이끄는 다음 장소로 이동한다. 화로 위에 가지런히 놓인 놋쇠 냄비들과 벽 한 쪽을 장식하는 주방 용품들이 이 곳이 주방임을 알려준다. 특히 천장의 동그란 구멍을 보고서야 내가 그토록 궁금해 하던 ‘고깔모자’의 비밀을 알게 됐다. 혹시 탑이 아닐까 생각했던 그 고깔모자는 바로 왕궁 주방의 ‘굴뚝’이었던 것이다.

궁전을 나와 곧바로 ‘페나성’으로 향하는 버스에 오른다. 숲을 헤치듯 지나쳐 버스가 페나성 매표소 앞에 멈춘다. 6유로의 입장료를 지불하고 안으로 들어서지만, 페나성은 보이지 않는다. 지도를 다시 살펴보고 나서야 그 이유를 알게 됐다.

◆ 천공의 섬 ‘페나성’

매표소가 있는 장소는 리겔리라 왕궁과 정원(Regaleira Palace and Gardens) 입구이며, 페나성은 이 곳에서 좀 더 올라가야 있다. 원한다면 이미 산 티켓으로 리겔리라 왕궁과 정원도 볼 수 있었지만, 페나성에 대한 궁금증에 그만 지나치고 만다. 참고로 매표소에서 페나성으로 가는 길은 제법 멀어서, 별도의 운임을 받고 왕복 셔틀버스를 운행한다.

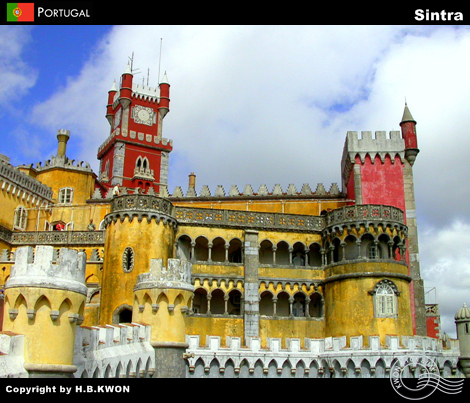

페나성은 사진에서 본 것보다 훨씬 인상적이었다. 기본 틀은 로마네스크 양식이지만, 프리즈 위에 놓인 톱니바퀴 모양의 장식과 버섯 모양의 아치(무어 양식), 발코니 모서리를 장식하고 있는 뾰족한 돔(이슬람 양식), 성 정문에 세겨진 기기한 모습의 조각들(고딕 양식)에 이르기까지 다양한 양식들이 성 전체를 휘감고 있었다. 게다가 각 건물을 구분 짓는 화려한 색상들은 동화 속 궁전의 모습 그대로다.

각각의 방에는 포르투갈 왕족들이 사용했을 가구들과 도자기, 보석, 그리고 신트라를 담은 풍경화 등이 마치 지금도 사용하는 것처럼 가지런히 놓여져 있었다. 그 중 페나성을 지금의 모습으로 개축한 페르난도 2세(Fernando II)의 초상화에 눈길이 간다. 검은색 제복에 칼을 차고 있는 그 모습은 위엄이 서려 있으면서도 무척이나 당당해 보였다. 카메라 반입이 불가능해 사진 한 장 담을 수 없다는 사실이 아쉬울 뿐이었다.

그러나 성 밖의 발코니에서 바라보는 풍경은 이러한 아쉬움을 상쇄하고도 남았다. 저 멀리 보이는 대서양과 끝없이 펼쳐진 푸른 숲들은 그야말로 장관이었다. 그리고 무성한 나무들 사이로 무어인의 성(Moorish Castle)이 손에 잡힐 듯 보인다. 오래 전 포르투갈 왕족들도 이 곳에서 이렇게 바람을 쐬곤 했을거란 생각에 살며시 미소가 지어진다.

무어인의 성으로 가는 길에는 몇몇 여행객들과 걸음을 같이 했다. 마침 이들도 직접 걸어서 갈 생각이었기에 굳이 거부할 이유가 없었다. 무어인의 성으로 가는 길은 정말 유쾌하고 즐거운 경험이었다. 생각보다 산길이 가파르지도 않았고, 쉬엄쉬엄 얘기를 나누면서 걷다 보니 힘들다는 생각도 들지 않았다.

무어인의 성은 길게 늘어선 성벽과 중간 중간 놓여진 타워, 그리고 게이트하우스(Gate House)로 구성돼 있다. 이슬람 풍의 게이트하우스를 지나 성벽을 지나고, 나즈막한 타워에 올라서면 이미 지나온 페나성과 신트라 궁전, 그리고 신트라 시가지가 파노라마처럼 눈앞에 펼쳐진다. 잠시 성벽에 기대 여유를 즐겨본다.

내려가는 길은 꽤 고통스러운 경험이었다. 동행했던 여행객들과 헤어져 좀더 산행을 즐기고자 했던 게 문제의 발단이었다. 지리상으로 분명하다고 확신했건만 산책로는 나를 점점 더 깊은 산속으로 밀어넣고 있었다. 꼬박 두어시간을 더 헤맨 뒤에야 겨우 시내에 다다를 수 있었다. <혁>

'포르투갈(Portugal)' 카테고리의 다른 글

| 포르투갈 여행 ④ 육지가 끝나고 바다가 시작되는 곳 '로카' (0) | 2009.08.05 |

|---|---|

| 포르투갈 여행 ② 트램으로 즐기는 '리스본 1day 자유투어' (1) | 2009.08.03 |

| 포르투갈 여행 ① 새로운 발견의 시대를 여는 '리스본' (0) | 2009.08.03 |